摘要:魯山縣望城崗冶鐵遺址出土的12塊木炭都是櫟屬,其中槲櫟組占比較高,麻櫟組次之。表明當(dāng)時的人們有意選擇燃燒熱值高、火力強大、燃燒持久的優(yōu)質(zhì)櫟木作為冶鐵燃料。通過對木炭樣品的觀察,發(fā)現(xiàn)58%有明顯的材表,木炭樣品的年輪數(shù)大于或等于10輪,直徑在5.2厘米或以上,認(rèn)為古人對采集冶鐵燃料可能有規(guī)定。

2018年,河南省文物考古研究院對魯山望城崗冶鐵遺址進(jìn)行了考古發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了豐富的冶鑄遺存,在爐渣內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量的木炭。我們從爐渣中采集了一些木炭樣品,目的有兩個:一是通過鑒定木炭種屬,確定燃料種屬;二是通過對木炭表面形態(tài)觀察和年輪數(shù)統(tǒng)計,探討古人對木炭薪柴的采集策略。

1?研究材料和研究方法

樣品均采集自G5⑥層,屬漢代堆積。我們從本層出土的爐渣內(nèi)隨機采集了12塊木炭。觀察這些木炭的年輪數(shù)和木炭的大小,然后用雙面刀將木炭切成橫、徑、弦三個面,在具有反射光源、明暗場、物鏡放大倍數(shù)為5倍、10倍、20倍、50倍的NikonLV150金相顯微鏡下觀察并記載木材特征,根據(jù)《中國木材志》《中國主要木材構(gòu)造》等對其進(jìn)行樹種的鑒定。然后將木炭樣品粘在鋁質(zhì)樣品臺上,樣品表面鍍金,在Quanta650掃描電子顯微鏡下進(jìn)行拍照。

2?研究結(jié)果

12塊木炭均呈塊狀,黏結(jié)在爐渣內(nèi)。對有髓心和材表的樣品進(jìn)行分析,其中58%有明顯的材表,木炭樣品的年輪數(shù)大于或等于10輪,直徑在5.2厘米或以上。(圖1)

經(jīng)鑒定,木炭均為櫟屬(Quercus sp.)木材,統(tǒng)稱櫟木,其中槲櫟組(sect. Prinus Loud)占比較高,為66.7%,麻櫟組(sect. Cerris Loud)次之,為33.3%。

2.1麻櫟組的木炭構(gòu)造

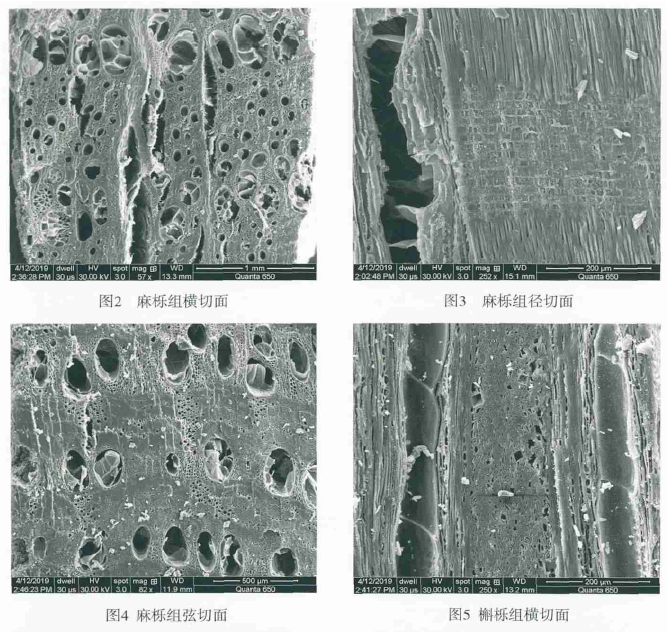

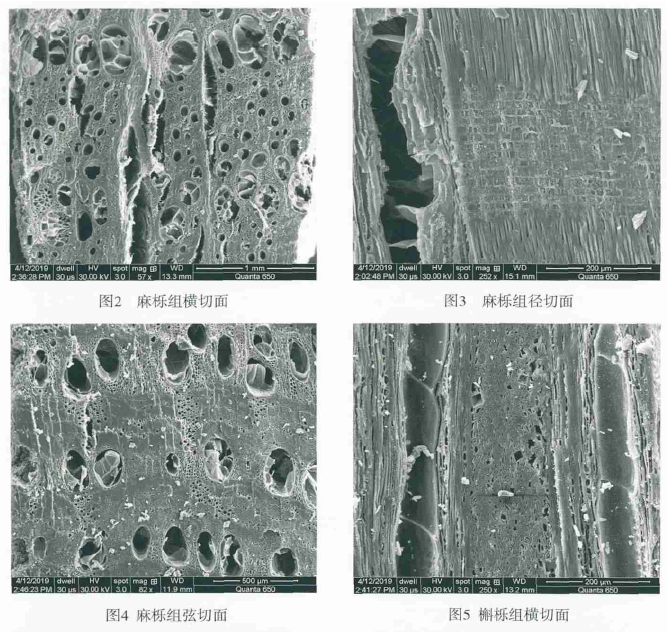

從橫切面上看,生長輪甚明顯,環(huán)孔材,部分具侵填體。早材至晚材急變,晚材管孔通常略小,單管孔,徑列通常寬1~2(稀3)管孔。軸向薄壁組織量多,離管帶狀。(圖2)

從徑切面上看,單穿孔,管間紋孔式互列,圓形及卵圓形,射線組織同形。(圖3)

從弦切面上看,分寬窄兩類:一類窄木射線通常單列(稀2列或成對),高1-25細(xì)胞或以上,多數(shù)5-15細(xì)胞。一類寬木射線(一部分似半復(fù)合射線)最寬處寬至許多細(xì)胞,高至許多細(xì)胞。(圖4)

2.2槲櫟組的木炭構(gòu)造

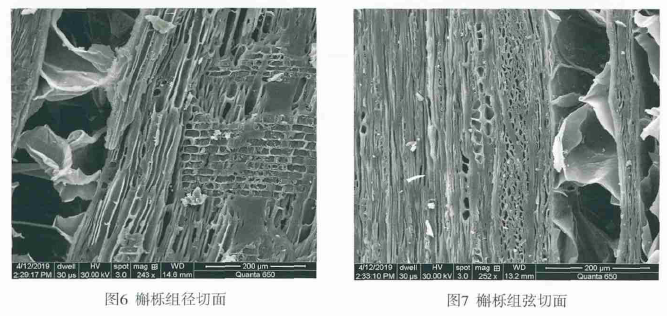

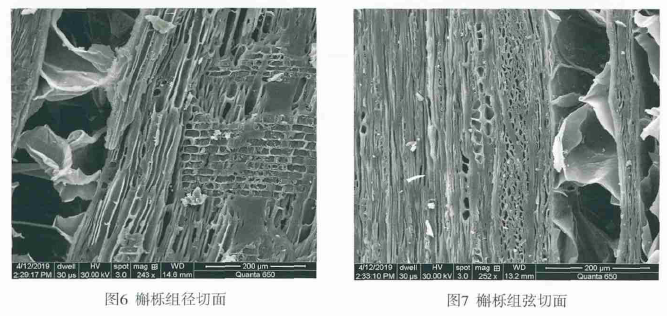

從橫切面上看,生長輪甚明顯,環(huán)孔材,部分具侵填體。早材至晚材急變;晚材管孔甚小至略小,火焰狀徑列,寬多列管孔。單管孔,稀呈短徑列復(fù)管孔(通常2個)。軸向薄壁組織量多。(圖5)

從徑切面上看,單穿孔,射線組織同形,射線細(xì)胞菱形晶體可見。(圖6)

從弦切面上看,分寬窄兩類:一類窄木射線通常單列(稀2列或成對),高2-31細(xì)胞或以上,多數(shù)5-20細(xì)胞。一類寬木射線(全為復(fù)合射線)最寬處寬至許多細(xì)胞,高至許多細(xì)胞。(圖7)

3?討論

手工業(yè)考古并不僅僅是為了考察和研究古代的手工業(yè)工藝技術(shù),還應(yīng)該從原材料、生產(chǎn)工具和設(shè)施、工藝技術(shù)及其生產(chǎn)流程到產(chǎn)品、產(chǎn)品流通和應(yīng)用等方面進(jìn)行研究,從生產(chǎn)者、經(jīng)營管理方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局到社會經(jīng)濟(jì)和社會文化等方面進(jìn)行系統(tǒng)研究。下面我們從燃料的選擇和利用,以及相關(guān)的社會管理等方面做一討論。

3.1木炭在古代冶金中的利用

木炭是木材在缺氧條件下沒完全燃燒,或者木材在隔絕空氣的條件下熱解,所殘留的深褐色或黑色多孔固體燃料。木炭具有柔軟、易碎、重量輕、多孔的特點,它的化學(xué)性質(zhì)也相對穩(wěn)定,耐腐蝕。《說文解字》記載:“炭,燒木余也。從火,岸省聲。”形象地說明了炭的燒制工藝。在英國,木炭的燒制多采用堆燒法,在我國,仰韶時期的銅器數(shù)量甚少,采用堆燒法。隨著商周青銅器的大量鑄造以及春秋戰(zhàn)國時期冶鐵業(yè)的興起,對木炭數(shù)量與質(zhì)量兩方面的需求隨之增加,燒炭技術(shù)發(fā)生變革,采用了窖燒炭法。

中國的冶鑄業(yè)與木炭的利用密切相關(guān)。木炭不僅是金屬冶煉的燃料,用于提高爐溫,同時還起還原劑的作用,有助于煉制出理想的煉鐵。比如,豎爐從爐頂加料,爐腹鼓風(fēng),鼓風(fēng)燃燒形成空間,使?fàn)t料下降,燃燒產(chǎn)生的煤氣,從爐料空隙中上升,并將熱量傳送給爐料,爐料在下降過程中被加熱,其中礦石被逐漸還原和融化,變成金屬和爐渣的液體。從豎爐高度上來看,到了融化帶以下,料柱中唯一保持固體狀態(tài)的只有燃料形成的骨架,因此對燃料要求嚴(yán)格。在化學(xué)成分及粒度、孔隙、強度等物理性能方面都要滿足豎爐需要,即燃料在爐內(nèi)下降過程中,不因擠壓磨損和高溫作用而粉碎。木炭能滿足上述要求,故早期冶金燃料都為木炭。其次,木炭中含固定碳在80%以上,灰分約1%,最多也不超過3%~4%,硫、磷等雜質(zhì)含量均在萬分之幾以下。炭在燃燒時,煙灰較少,與木柴相比有較大的發(fā)熱量,每噸木炭約產(chǎn)1500千瓦的熱能,而且能與氧氣有較多的接觸面,容易燃燒,溫度上升速度快,容易達(dá)到金屬熔化的溫度,是冶煉的優(yōu)質(zhì)燃料。商周時期也正是靠木炭燃燒產(chǎn)生的高溫,保證了青銅器鑄造時對溫度的需求。由于冶銅與冶鐵技術(shù)上的連續(xù)性和原理上的共性,所以早期冶鐵中使用的燃料依然是木炭。

3.2漢代冶鐵業(yè)中常用的燃料種屬

研究表明,在漢代冶鐵遺址中發(fā)現(xiàn)的燃料多為優(yōu)質(zhì)的殼斗科木炭。如確山朗陵古城冶鐵遺址發(fā)現(xiàn)鐵渣、爐渣、爐壁碎塊及木炭,木炭由麻櫟木燒成。河南南陽瓦房莊冶鐵遺址發(fā)掘者憑借經(jīng)驗認(rèn)為該遺址出土木炭是由栗木燒制而成,“炭的特點是裂縫寬而深,輻射紋理粗厚,堅而脆,斷面發(fā)亮。充分燃燒后呈白色灰燼。這些特點與今天伏牛山區(qū)的栗木炭相同。栗木是南陽以北山區(qū)主要林木之一”。我們認(rèn)為瓦房莊冶鐵遺址所用燃料不是栗木,而是櫟木。因為他所描述的炭的輻射紋理粗厚,是櫟木的寬木射線特征,而栗木的木射線是極細(xì)的單列木射線,肉眼是看不到的。鶴壁漢代冶鐵遺址采集的木炭灰渣,經(jīng)化驗,證明系一種發(fā)熱量大、強度高,適合于高溫冶煉的燃料。鄭州古滎漢代冶鐵遺址發(fā)現(xiàn)的冶鐵燃料也是一種活力很大而且質(zhì)地堅硬的櫟木炭。陜西楊凌漢代鑄鐵遺址冶鐵燃料也以櫟木為主,其次是樺木科的鵝耳櫪屬。四川蒲江鐵牛村冶鐵遺址出土的木炭,經(jīng)鑒定包括黃桐、烏桕和苦櫧,苦櫧與櫟屬同屬殼斗科。在本研究中,望城崗冶鐵遺址冶鐵用的燃料也是殼斗科的櫟木,其中槲櫟組占比較高,麻櫟組次之。

3.3薪柴的選擇

望城崗冶鐵遺址所在的魯山縣位于伏牛山東麓,伏牛山是河南境內(nèi)較大的、植物種類最多的山區(qū)。山區(qū)特殊的地理位置決定其植被群落由亞熱帶、暖溫帶樹種組成。在海拔1000米以下,南坡以楓楊、柳樹、水楊梅等為主要群落;北坡以春榆、黑榆等榆科植物及山梅花等為主要群落。海拔1000~1300米的植被群落是銳齒槲櫟、栓皮櫟,該群落是伏牛山的優(yōu)勢群落。海拔1300~1500米的植被是槭樹、漆樹、椴樹等樹種。海拔1500米以上的植被群落是華山松、太白冷杉等樹種。由此說明,這里的樹種具有多樣性。而漢、唐兩代是比較溫暖的時代,因此,推測伏牛山漢代的樹種多樣性比現(xiàn)今更高。但是古人沒有選擇用海拔1000米以下的楓楊、柳樹、水楊梅、山梅花、春榆、黑榆等榆科植物去燒制燃料,而是選擇用海拔較高的、取材和運輸費力的槲櫟類和麻櫟類的櫟木燒制燃料,說明古人是有意為之。主要的原因可能是當(dāng)時人們已經(jīng)認(rèn)識到了櫟木堅韌耐腐,具有很高的燃燒熱值。如麻櫟燃燒熱值為4750千卡/千克,較榆樹、檉柳和臭椿等的燃燒熱值高,并且火力強大,燃燒持久,為優(yōu)良的薪柴及燒炭用材。詩經(jīng)中有櫟木做薪柴的記載,如《詩經(jīng)·小雅·車舝》:“陟彼高岡,析其柞薪。”柞,即柞木,即櫟屬槲櫟類的蒙古櫟。

煉鐵消耗木炭的數(shù)量是驚人的。如《漢書·貢禹傳》載:“攻山取銅鐵……斬伐林木,亡有時禁,水旱之災(zāi)未必不由此也。”又《鹽鐵論·禁耕篇》載:“鹽冶之處,大校皆依山川,近鐵炭。”說明在漢代需要大量伐木燒炭用于冶鐵。根據(jù)漢代冶鐵的高爐物料平衡推算,每煉1噸鐵需要7850千克木炭,1995千克礦石,130千克石灰石,北京鋼鐵學(xué)院中國古代冶金編寫組認(rèn)為古代每煉1噸生鐵,耗用木炭可能要4~5噸或更多些。冶鐵燃料之所以采用櫟木,另一原因是櫟屬銳齒槲櫟、栓皮櫟是伏牛山的優(yōu)勢群落和優(yōu)勢種,它們個體數(shù)量多、投影蓋度大、生物量高、體積較大、生存能力較強,是很容易獲得的資源。魯山縣常見的樹種有栓皮櫟、槲櫟、茅栗、黃連木、山合歡、化香等,能夠滿足漢代冶鐵大量伐木燒炭的需求。當(dāng)然,還要綜合考慮該地區(qū)同時期其他冶鐵遺址的相關(guān)情況,以后要注意采集更多的樣品。

3.4有關(guān)薪柴利用方面的規(guī)定的推測

根據(jù)文獻(xiàn)記載,在周代燒炭已成為專門的生產(chǎn)部門,有專人從事燒炭職業(yè),并專設(shè)掌管燒炭的官職。《禮記·月令》:“季秋之月,草木黃落,乃伐薪為炭。”《周禮·天官·宮人》:“凡寢中之事,掃除、執(zhí)燭、共爐炭,凡勞事。”《周禮·地官·掌炭》記載:“掌炭掌灰物炭物之征令。以時入之,以權(quán)量受之,以共邦之用,凡炭灰之事。”

從文獻(xiàn)記載可以看到國家對木材資源的保護(hù)措施,商代已經(jīng)設(shè)置“司木”管理山林資源,并且對山林砍伐的時間、樹種都做了相關(guān)規(guī)定。《管子》一書提出了“時禁”觀點,如“以春日至使……毋聚大眾,毋行大火,毋斷大木,毋誅大臣,毋斬大山,毋戮大衍。天子之夏禁也”。《管子·禁藏》載:“當(dāng)春三月……毋伐木,毋夭英(草木之初生),毋折竿(筍之初生),所以息百長也。”睡虎地秦簡《秦律十八種》中的《田律》:“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。不夏月,毋敢夜草為灰,取生荔,到七月而縱之。”漢代《淮南子·時則》:“是月(季秋),伐薪而為炭。”敦煌懸泉置出土的抄寫本詔書《四時月令詔條》:“禁止伐木,謂大小之木皆不得伐也,盡八月,草木零落,乃得伐其當(dāng)伐者。”文獻(xiàn)記載反映了秦漢時期國家對森林資源保護(hù)和永續(xù)利用的行為和思想。

從我們對木炭樣品的觀察來看,12塊木炭均呈塊狀,黏結(jié)在爐渣內(nèi)。有髓心和材表的樣品年輪數(shù)在10輪以上,沒有比此年齡更小的枝干,也沒發(fā)現(xiàn)年齡更大的枝干。說明當(dāng)時對燃料的選擇采用了一些策略。先秦時期,“薪”和“柴”各有所指,“大者可析謂之薪,小者合束謂之柴”。漢代的先民沒有用口徑大的樹干,即所謂的“薪”,也沒用口徑小的小枝,即所謂的“柴”,這既可保證燒出優(yōu)質(zhì)的炭,又能保護(hù)樹木資源,能源源不斷地獲取冶鐵的燃料。

魯山望城崗冶鐵遺址的冶鐵業(yè)已有較完整的管理,2000~2001年,在遺址東部發(fā)現(xiàn)了帶有“陽一”“河□”“六年”等字樣的陶范。由此看來,當(dāng)時不僅有機構(gòu)對冶鐵進(jìn)行管理,而且對燒炭部門用于燒炭的薪柴可能也有一定的規(guī)定。

(作者:王樹芝 中國社會科學(xué)院考古研究所,孫凱 河南省文物考古研究院,焦延靜 中國社會科學(xué)院考古研究所;原文刊于《華夏考古》2021年第1期)